SEBUAH bis terguling ke dalam jurang di dekat sebuah dusun pedalaman. Semua penumpangnya tewas. Penduduk datang menolong. Beberapa jam kemudian mereka berhasil mengangkat jenazah satu demi satu untuk dibaringkan di balai desa. Mereka kenali wajah mayat-mayat itu: tiga anggota parlemen, dua tokoh partai.

Esoknya polisi mengusut. “Waktu bapak-bapak menemukan korban, apakah semuanya sudah mati?”

Jawab seorang penduduk: “Yah, mereka mengaku belum mati, Pak. Tapi mereka kan politisi.”

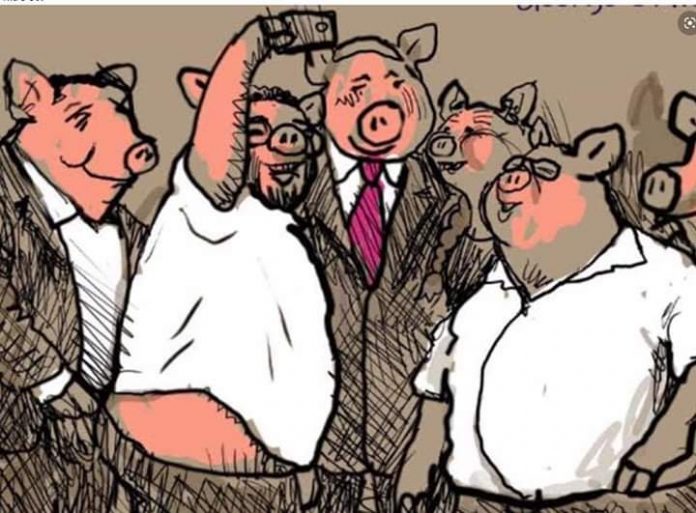

Banyak lelucon tentang politisi, sering pedas. Sikap ini bisa tak adil (tak semua politisi menjijikkan), tapi bisa benar. Yang jelas, tak tiba-tiba. Dalam cemooh demi cemooh itu tersingkap endapan pengalaman yang tak sedap.

Di Indonesia, sebagaimana bisa dilihat dari survei pendapat umum Kompas September 2019, lebih dari 66% responden merasa tak terwakili para anggota DPR. Citra lembaga ini “buruk”, menurut 62% pendapat. Di Australia, sebuah survei menunjukkan hanya empat persen warga negera menganggap politisi bisa diperaya — tepatnya “hampir selalu” dapat dipercaya.

Di Eropa dan di Amerika, muncul gerakan rakyat yang tak mempercayai lagi partai dan parlemen. Movimento 5 Stelle di Italia, misalnya, yang bermula sebagai dagelan melawan “partitocrazia’ (“partai-krasi”), disambut.. M5S tak mau disebut sebagai “partai”, tapi ikut dalam pelbagai pemungutan suara. Dan menang. Di banyak tempat orang menganggap politisi setara dengan penjual mobil bekas — menawarkan sesuatu yang tak bermutu dengan pengeras suara yang brisik.

Tanpa kepercayaan kepada politisi — tokoh utama yang mewakili suara rakyat — sistem demokrasi goyah. Dalam dua tiga tahun terakhir di rak buku terpampang judul-judul muram yang ditulis para pakar: Democracy in Crisis oleh Roland Rich (2017), Democracy and Its Crisis, oleh A.C. Grayling (2018), Democracy in Crisis, oleh Boris Vormann dan Christian Lammert (2019), The People vs Democracy oleh Yascha Monk (2018)….

Tentu, seperti dikatakan argumen yang klasik, tak ada alternatif yang lebih baik. Ketidak-percayaan kepada politisi dalam demokrasi pada dasarnya tak berbeda dengan ketidak-percayaan yang bisa berkembang kepada pemimpin politik dalam sistem apapun. Raja dimakzulkan, khalifah dibunuh, diktatur disubversi. Di Afrika ada perlawanan yang lebih halus: kata sebuah pomeo, bila pembesar lewat, rakyat membungkuk — dan kentut. Di Tiongkok, pernah meletus krisis kepercayaan paling dahsyat: dalam “Revolusi Kebudayaan” di tahun 1960-an, jutaan pemuda mengikuti seruan Mao Zhedong agar para pembesar Partai Komunis diganyang — sebuah seruan yang diucapkan sang pendiri Partai sendiri, yang semula percaya bahwa Partai Komunis adalah pembawa suara kaum buruh dan tani.

Ada seorang pemikir politik, Sheila Benhabib, yang menyebut krisis itu “a tragic gap between the constituent power and instituted democracy,” gejala “keterpisahan yang tragis” antara kekuasaan para pemilih dan demokrasi yang terbentuk dalam lembaga-lembaga. Kata “tragis” menunjukkan sesuatu yang negatif, juga sesuatu yang mirip nasib.

Syahdan, di tempat demokrasi dilahirkan, Yunani tiga milienia yang lalu, Sokrates menyalahkan “kedaulatan rakyat” karena demos, orang kebanyakan di pasar dan jalanan, tak bisa dipercaya untuk pegang kemudi kekuasaan. Saya kira Sokrates keliru. Yang tak bisa dipercaya bukan demos, melainkan “krasi”: lembaga-lembaga yang ditegakkan dengan asumsi bahwa sebuah tata akan lebih baik ketimbang anarki, “tanpa-tata”.

Tata yang kini kita kenal dalam demokrasi adalah sistem perwakilan. Kata “wakil” berarti juga “pengganti” yang diasumsikan sanggup melakukan apa yang semestinya dilakukan mereka yang digantikan. Wakil hadir dari sebuah ketidak-hadiran. Ia bukan duplikat. Ia punya dunia dan dinamikanya sendiri.

Maka keterpisahan dengan mereka yang diwakili sebenarnya wajar — hanya tak diakui. Wakil, dalam bahasa Inggris, disebut “representative”, dari kata “re” dan “present” — dan ini bisa menyesatkan. “Hadir”, sebagai sebuah peristiwa, tak bisa diulang (apalagi oleh orang lain) di waktu yang lain. Tak ada representasi tanpa transformasi. Apalagi kelak, ketika norma berganti, rakyat berubah.

“Rakyat” memang selamanya perlu dilihat sebagai “rakyat yang belum datang”. Tiap kali kata ini perlu ditilik kembali. Bennedict Anderson melihat “bangsa”, nation, sebagai sebuah komunitas yang dianggit, “an imagined community”; bagi saya, “rakyat” demikian pula. Dalam sebuah risalah tentang politik, Deleuze menyebut “fabulation” yang positif dalam keadaan “rakyat” tak hadir, “le peuple manque”.

Dengan kata lain, tiap kali “rakyat” membentuk diri — dalam konteks yang berbeda-beda, bukan dari nol, bukan hanya obyek.

Maka tiap “tata” selalu mengandung “tanpa-tata”. Demokrasi selalu punya elemen anarki.

Tak selamanya anarki berarti amuk. Ia juga bisa tampak seperti goro-goro dalam wayang kulit yang tertib dan anggun: cemooh kurang ajar, gurauan yang tak menentu. Tapi membuka jalan pembebasan.

Catatan: Goenawan Mohamad